목차

2024학년도 1학기 충남대학교 조정연 교수님의 우주의 역사 수업 정리자료입니다.

📁 고대 그리스의 우주관과 지구 중심설

고대 그리스인들의 생각은 다음과 같았다.

- 지구는 구형이다! 아리스토텔레스가 그 근거로 월식이 일어날 때 지구의 그림자가 둥글다는 사실과, 북쪽으로 갈 수록 북극성의 고도가 높아진다는 사실을 얘기했다.

- 지구가 우주의 중심이다! 이유는 시차를 잴 수 없기 때문이다. 태양이 우주의 중심이라는 설도 제기되었지만 믿지않았다.

천문학에 큰 영향을 끼친 그리스 학자에는 다음과 같은 사람들이 있다.

- 아리스토텔레스 : 지구는 불완전하며, 하늘은 에테르로 되어있고 완전하다고 생각했다. 따라서 천체의 모양이나 궤도는 구(sphere)로 기술되어야한다고 생각했다.

- 에라토스테네스 : 지구의 크기를 측정했다.

- 히파르쿠스 : 별의 위치를 아주 정밀하게 측정했다. 별의 등급 체계를 확립했다.

- 프톨레미 : 행성 모델, 즉 천동설을 완성했다.

🌱 지구중심설, 천동설 ( Ptolemy’s geocentric model )

고대 그리스인들의 우주관을 집대성한 것이 프톨레미의 지구중심설 혹은 천동설이다.

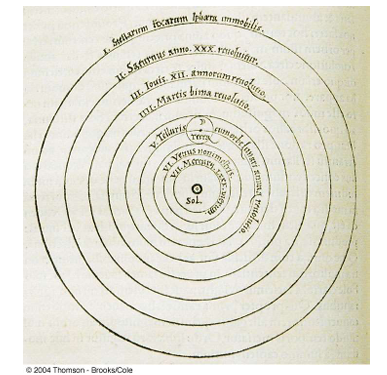

지구 중심설, 천동설을 간단히 나타내면 왼쪽 그림과 같다. 지구가 중심에 있고, 그다음에 달, 수성, 금성, 태양 등이 있다.

자세히 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 수성과 금성의 경우 지구와 태양 사이를 연결하는 선을 그었을 때, 이 선상의 한 점을 중심으로 두고 그 주위를 돌고 있다. 이렇게 작성된 이유는, 관측 결과 수성 및 금성은 각각 28도, 45도 이상 태양으로부터 벗어나지 못했기 때문이다.

외행성의 경우에도 비슷하게 각자의 원을 따라 회전 운동을 한다고 작성되었는데, 이러한 원들을 에피사이클(주전원)이라고 부른다. 화성, 목성, 토성에도 에피사이클을 도입한 이유는 해당 행성들의 역행을 설명하기 위해서이다.

위 그림은 2009년 9월부터 2010년 7월까지 화성의 움직임을 관측하여 연결한 그림이다. 화성은 전체적으로 서쪽에서 동쪽으로 움직이고 있지만, 중간에 잠깐 서쪽으로 움직였다가 다시 되돌아오는 모습을 보인다. 이러한 움직임을 역행이라고 한다.

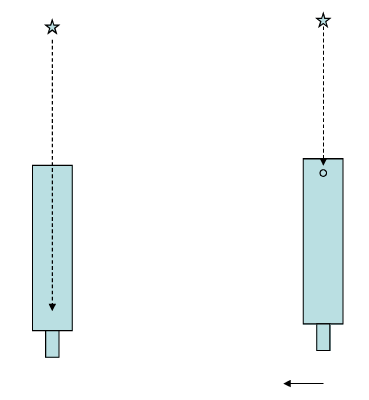

만약 행성이 왼쪽 그림과 같이 궤도상에서만 움직인다면 계속 동쪽으로 이동하므로 역행이 설명되지 않는다. 하지만, 행성이 에피사이클 위에서 반시계방향으로 공전한다고 하면 오른쪽 그림과 같이 관측이 될 것이다. 같은 시간마다 행성을 관측했을 때, 에피사이클에서 공전 중이므로 중간에 서쪽으로 되돌아가는 것처럼 보이는 현상이 관측될 수 있다.

🌱 그리스 사람들이 시차를 재지 못한 이유

모든 별들의 시차는 1초(1'')보다 작지만, 사람 눈의 분해능은 1분, 즉 60초보다 크다. 즉 사람 눈으로는 60초 이하의 각도를 분해해서 볼 수 없다는 뜻이다. 따라서 사람 눈으로는 별의 시차를 측정할 수 없다.

때문에 그리스 사람들은 별의 시차가 너무 작아서 눈으로 측정하지 못했기 때문에 시차가 없는 것이라고 잘못된 결론을 내렸던 것이다.

📁 근대천문학의 태동 : 태양 중심설의 도입

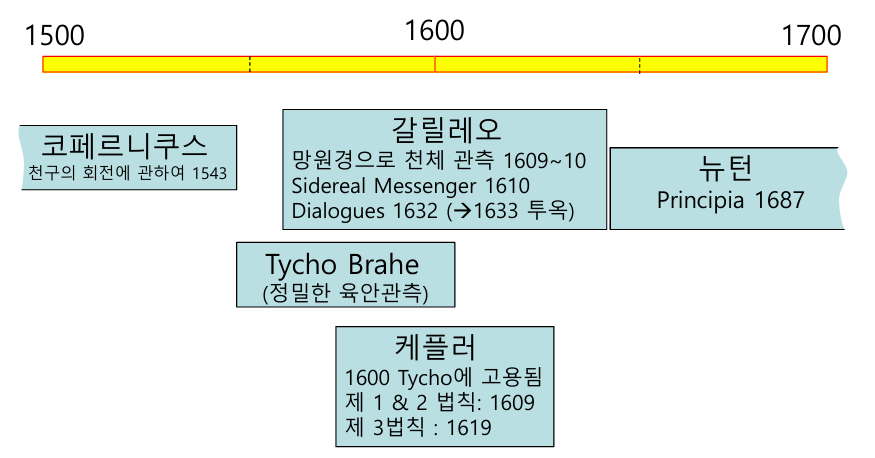

16-17세기의 천문학

1500년대

1500년대 중반 코페르니쿠스가 활동했다. 1543년 '천구의 회전에 관하여'라는 책에서 지동설을 주장하였다.

Tycho Brahe는 망원경이 등장하기 전 정밀한 육안 관측으로 행성들의 위치를 매우 정확히 측정한 천문학자이다.

1600년대

1609년 갈릴레오가 망원경으로 천체를 관측하기 시작했고, 자신의 관측 결과를 정리하여 1610년 'Sidereal Messenger' 책을 출판하였다. 1632년 'Dialogues'라는 책에서 지동설을 옹호하였다.

1600년 Tycho에 의해 케플러가 고용되었다.

1609년 제1, 2법칙을 발표하였고, 1619년 제 3법칙을 발표하였다.

1687년 뉴턴이 'Principia'라는 책을 출판하였다. 이후 근대 역학이 시작되었고, 천체의 위치를 정확히 수학적으로 계산할 수 있게 되었다.

1. 코페르니쿠스(Copernicus)

태양중심설 혹은 지동설(Heliocentric model)을 주장했다.

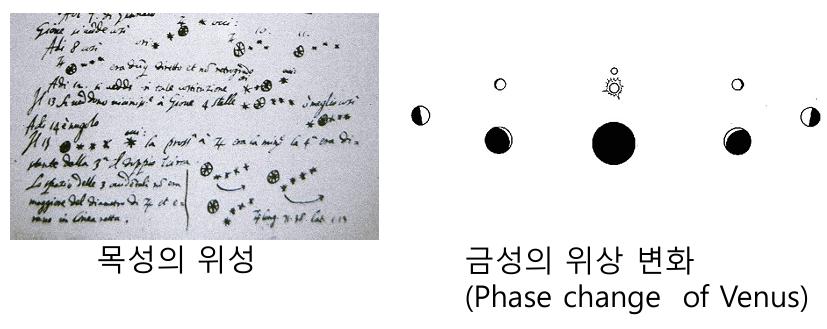

갈릴레오(Galileo) : 망원경을 사용하여 달을 관측해 craters, mountains 등을 관찰하였고, 별들로 이루어진 은하수를 관찰하였고, 목성과 4대 위성을 관찰해 4대 위성의 중심이 목성이라는 사실을 알아냈고, 금성의 위상변화를 관측하였다.

이러한 본인의 관찰결과들을 근거로 지동설을 옹호했다.

코페르니쿠스 혁명(The Copernican Revolution)

코페르니쿠스의 태양 중심설은 혁명적인 변화를 가져왔다.

태양 중심설에 의하면 중심에 태양이 있고, 수성, 금성, 지구, 화성 등이 태양 둘레를 돌고있다.

코페르니쿠스는 1543년 태양중심설을 주장하였고, 이후 100년동안 천문학은 비약적인 발전을 하게 된다.

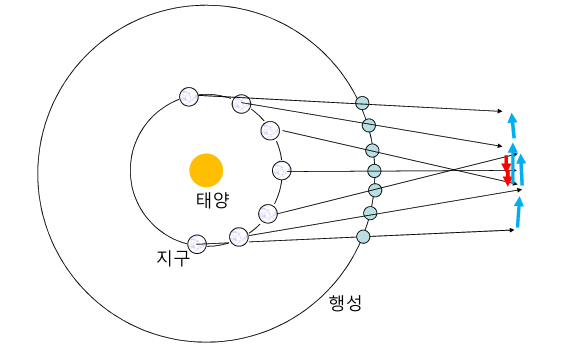

코페르니쿠스가 행성의 역행을 설명한 방법은 프톨레미의 방법보다 간단하다.

태양중심설에 따르면 태양이 중심에 있고, 지구와 행성들은 그 주위를 공전한다. 지구와 행성이 위 그림과 같이, 아래에서 위로 움직이고, 이를 일정 시간마다 포착하여 위와 같이 그림으로 나타냈다고 하자. 지구는 한 번 움직일때마다 태양과 가까이 있으므로 회전 각도가 크지만, 행성은 비교적 멀리 있으므로 같은 시간동안 회전한 각도가 작다.

각 시간별 지구에서 행성을 바라보는 방향은 위 그림에서 지구와 행성을 이은 검은색 화살표와 같다. 3번째 시간까지는 행성이 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 것 처럼 보여, 순행이 일어난다. 하지만 4번째 시간이 되면, 3번째 시간까지는 지구 기준 왼쪽에 보이던 행성이 가운데에 보이게 된다. 즉 동쪽에서 서쪽으로 이동한 것 처럼, 즉 역행이 일어났다고 느낄 것이다.

결론적으로 지구와 행성의 궤도 운동을 통해 위 그림의 빨간색 화살표 부근에서 역행이 일어난다.

2. 갈릴레오 갈릴레이

갈릴레오는 근대 과학의 아버지로 일컬어지며, 기존에는 믿음에 근거했던 과학을 실험, 관찰, 관측에 근거한 과학으로 발전시켰다.

갈릴레오는 망원경을 사용한 천체 관측을 시작하였고, 이러한 자신의 관측에 근거하여 코페르니쿠스의 태양중심설을 옹호하였다.

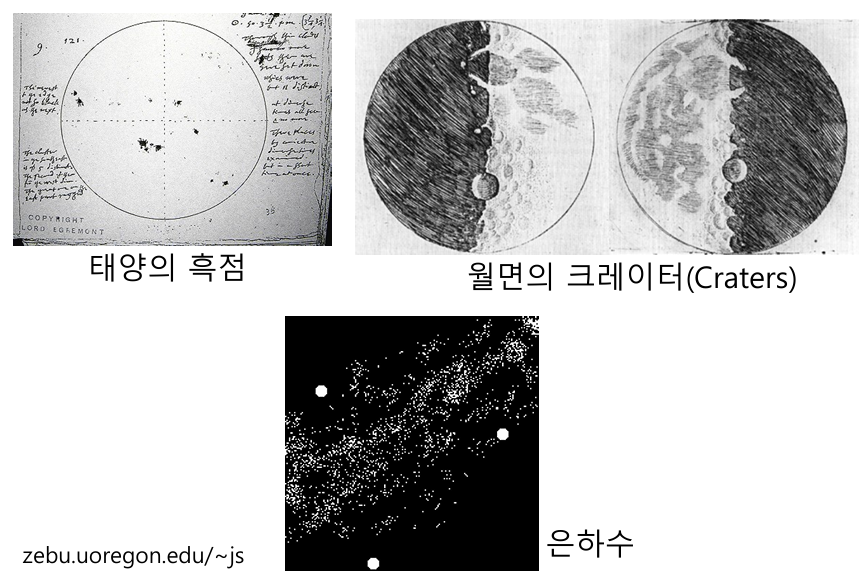

갈릴레오는 망원경을 사용하여 태양의 표면을 관측하여 흑점이 있다는 사실을 발견하였다.

당시의 천체가 에테르로 되어있고 따라서 완벽해야한다는 고정관념을 깨뜨림.

달을 관측하여 달의 표면은 완벽하지 않고 크레이터와 산맥들로 뒤덮여 있다는 사실을 알게되었다.

은하수를 관측하여 은하수가 수많은 별들로 이루어져있다는 사실을 알게되었다.

목성을 관측하여 작은 별 4개가 목성 주위를 공전한다는 사실을 알게되었다. 기존의 지구중심설에 의하면 지구가 우주의 유일한 중심이어야하는데, 관측에 따르면 목성을 중심으로 공전하는 별도 있었으므로 지구가 우주의 유일한 중심이 아닐 수도 있다는 생각을 하게 되었고, 그 결과로 지동설을 옹호하게 되었다.

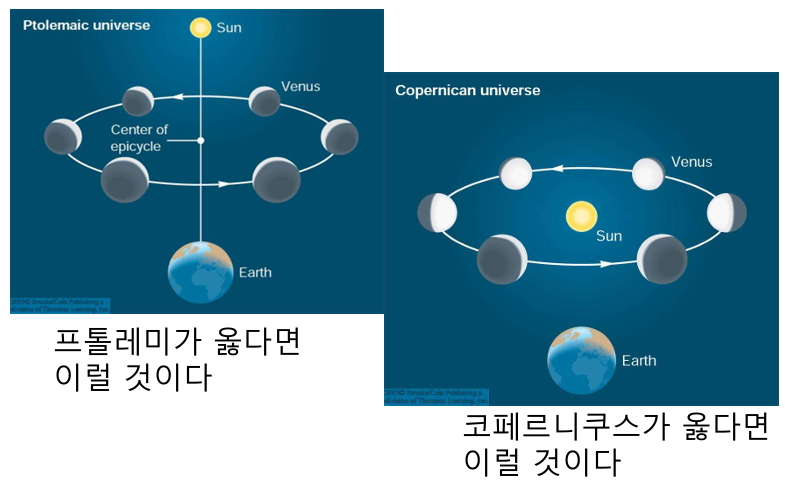

갈릴레오가 관측한 금성의 위상 변화를 살펴보자.

금성은 태양빛을 반사하여 빛을 낸다. 만약 프톨레미가 옳다면 태양과 지구 사이에 금성이 위치하게 된다. 그럴 경우 지구에서 볼 때 금성의 일부분만 태양빛을 받아 빛나므로 금성의 위상은 반달을 넘을 수 없다.

하지만 만약 코페르니쿠스가 옳다면 태양 주위를 금성과 지구가 공전한다. 따라서 금성이 태양의 반대편에 위치할 수도 있고, 이 경우 금성의 대부분의 면에 태양빛이 반사될 수 있으므로 금성은 보름달과 가까운 위성을 보일 수 있다. 즉 금성의 크기가 작을 때에는 위상이 보름달과 같고, 클 때는 초승달과 같게 된다.

코페르니쿠스의 주장은 갈릴레오가 관측한 사실과 부합한다. 즉, 금성이 보름달 모양의 위성을 가질 수 있다는 사실은 금성이 태양 주위를 공전함을 의미한다.

지구 공전의 관측적 증거

태양중심설에 의하면 지구는 태양 둘레를 공전하므로, 이를 증명하기 위한 관측적 증거가 필요하다.

지구가 태양 주위를 공전운동하면 연주시차가 발생할 것이다. 천문학자들은 망원경을 이용해 이 연주시차를 측정하려고 노력했지만, 그 크기가 너무 작아 1800년대 이후에나 측정이 가능했다.

천문학자들이 연주시차를 측정하려고 시도하던 중 1727년 브래들리(Bradley)가 지구 공전 운동으로 별빛이 기울어져 관측되는 현상인 '별빛의 광행차'를 관측하게 된다. 별빛의 광행차는 연주시차보다 크기 때문에 관측이 용이하다.

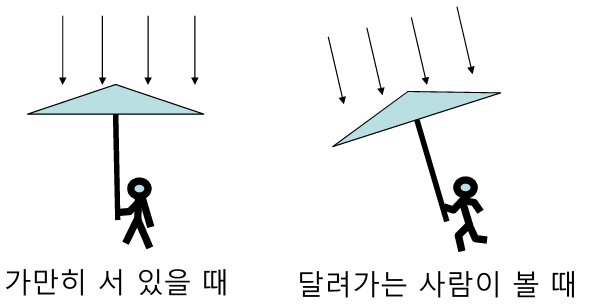

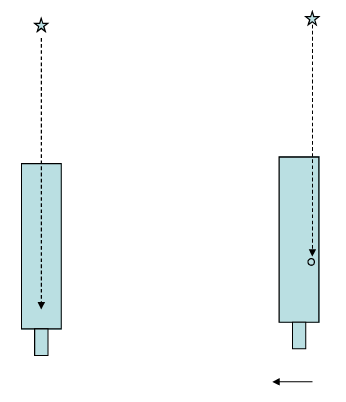

별빛의 광행차는 지구 공전의 증거가 된다. 비 오는 날 우산을 쓰고 있을 때를 생각해보자.

비가 똑바로 내리고 사람이 가만히 서 있는 경우에는 우산을 똑바로 쓰면 된다.

하지만 사람이 달려갈 때 비는 여전히 똑바로 내리더라도 달려가는 사람이 보면 비스듬히 오는 것 처럼 보이게 되어 우산을 기울여야 한다.

지구의 공전에 의한 별빛의 광행차도 비슷한 원리이다. 위 그림에서 빗방울을 별로부터 오는 빛이라고 생각해보자.

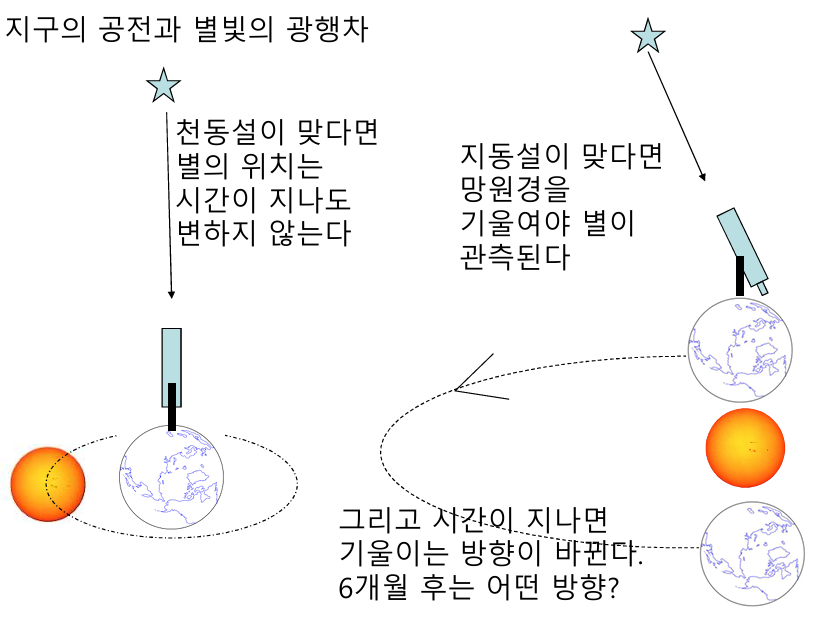

천동설에 따르면 지구는 움직이지 않기 때문에 위 그림처럼 망원경을 똑바로 세우고 별을 관측할 경우 시간이 지나도 그 위치는 변하지 않는다.

하지만 지동설에 따르면 지구는 일정한 속도로 움직이므로 왼쪽 그림과 같은 별을 관측하더라도 망원경을 기울여 관측해야하며 시간이 지날수록 망원경을 기울이는 각도와 방향이 달라진다.

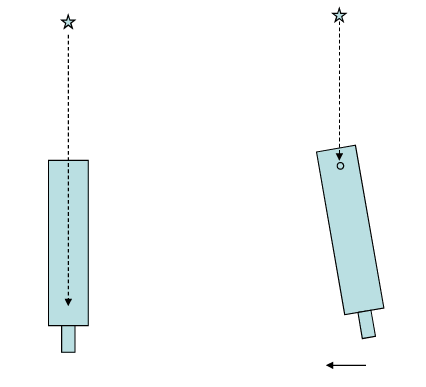

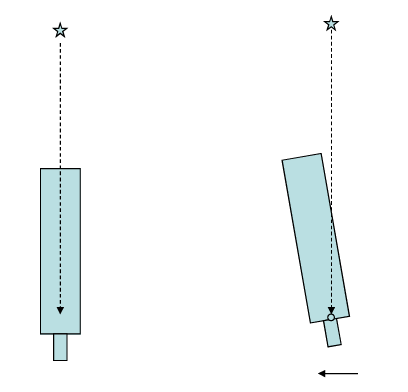

망원경을 기울여야 별빛을 관찰할 수 있는 이유가 무엇일까?

움직이는 지구 위에서 망원경을 세워 관찰한다고 생각해보자. 처음 별빛이 경통의 앞부분으로 들어온 이후, 별빛이 통과하는 동안 지구가 움직여 오른쪽 그림과 같이 되었다고 하자. 그러면 이 별빛은 하단의 접안렌즈를 통과할 수 없다.

하지만 위와 같이 망원경을 적절한 각도로 기울이게 되면, 별빛이 떨어지는 동안 지구가 움직여 접안렌즈를 통과할 수 있다.

정리를 하자면 고대 그리스의 우주관은 천동설이었습니다.

그리고 근대 천문학은 1500년대 중반 코페르니쿠스의 지동설부터 시작되었다고 볼 수 있습니다.

이후 100년간 천문학은 비학적으로 발전을 하게 됩니다.

갈릴레오는 마원경을 통해서 천체를 관측을 하였고 관측 사실에 근거하여 지동서를 옹호하였습니다.

지구 공전의 증거로는 시차와 별빛의 광행차가 있습니다.